Friedrich Wilhelm Beneke

Biografie - Teil 1

Friedrich Wilhelm Beneke und dem Autor seiner Biografie und Autobiografie Klaus Beneke haben wir viel zu verdanken!

Die salzigen Heilquellen Bad Nauheims, so wie die Forschung, Lehre und Anwendung eines begnadeten Mediziners, setzten Maßstäbe und sind Grundlage und Teil unseres heutigen Wissens und unserer

Gesundheit. Wir danken Klaus Beneke für den Einblick in die Welt und das Leben von Friedrich Wilhelm Beneke und dass wir dieses veröffentlichen dürfen! "Dank der Heilerfolge von F. W.

Beneke stieg Bad Nauheim zum Weltbad für Herz- und Kreislauferkrankungen auf. Unter den Gästen findet man u. a. die Kaiserinnen Elisabeth von Österreich (Sisi) (1898), Alexandra von Rußland

(1912) und Auguste Viktoria von Deutschland (1912)." ONLINE MUSEUM Bad Nauheim,

22.06.2015

Die Beneke-Biografie und Beneke-Autobiografie, so wie Veröffentlichungen von Klaus Beneke über den Benke-Brunnen und das Beneke Zimmer in Bad Nauheim sind unter Downloads zu finden.

Biografie von Klaus Beneke

über

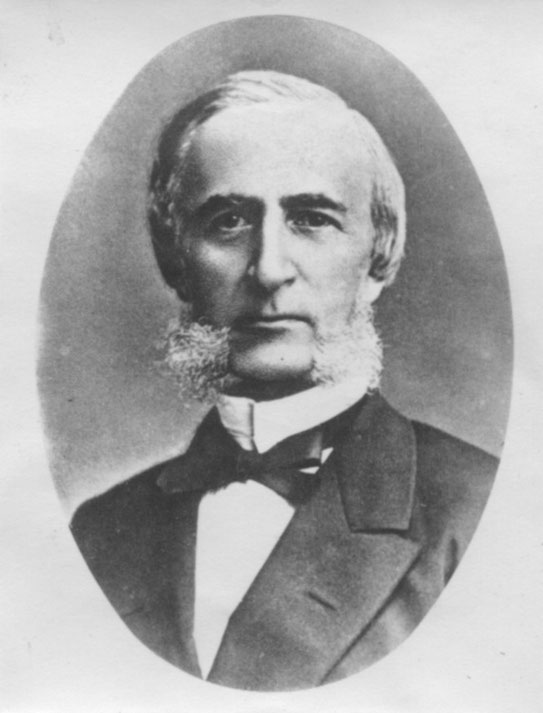

Friedrich (Conrad Ludewig Anton) Wilhelm Beneke

(27. März 1824 Celle – 16. Dezember 1882 Marburg)

Leibarzt des Herzogs von Oldenburg, Badearzt in (Bad) Nauheim, Professor und Direktor des pathologisch-anatomischen Instituts der Universität Marburg, Mitbegründer der naturwissenschaftlichen

Balneologie und der Seehospize an den Nordseeküsten, Kolloidwissenschaftler

Porträt von Friedrich Wilhelm Beneke am Beneke-Brunnen in Bad Nauheim

Verfasser und Copyright

Klaus Beneke

Institut für Anorganische Chemie der

Christian-Albrechts-Universität Kiel

D-24098 Kiel

Tel. (0431) 880-7445

Telefax (0431) 880-1520

E-Mail: beneke@ac.uni-kiel.de

www.uni-kiel.de/anorg/lagaly/group/klausSchiver/d_klausSchiver.htm

Meiner Mutter Charlotte Beneke

herzlich gewidmet

Sie befinden in der

Biografie - Teil 1:

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Vorfahren von Friedrich (Conrad Ludewig Anton) Wilhelm Beneke

Friedrich Wilhelm Beneke

Studium der Medizin in Göttingen

Celle

Deutsches Hospital in London

Hannover

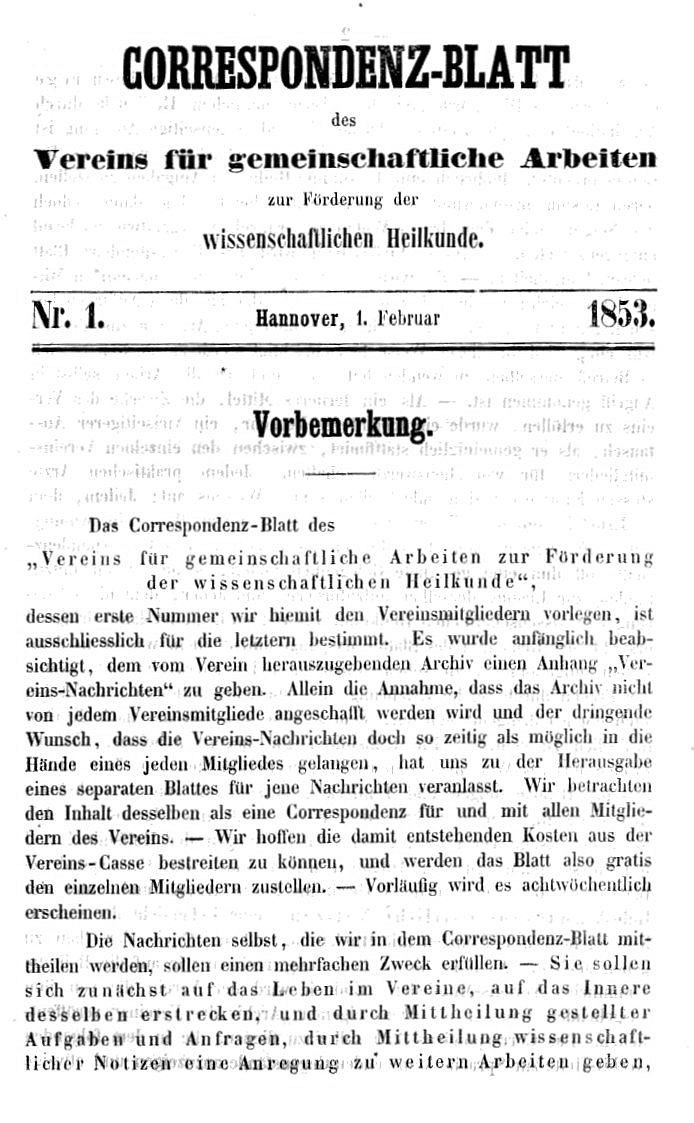

Verein zur Förderung für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde

Oldenburg

Balneologie vom Mittelalter bis zu F. W. Beneke

Nauheim (ab 1869 Bad Nauheim)

Marburg

Bäderheilkunde und Verein für Kinderheilstätten an der Nordsee

Krankheiten, für die damals Seekuren empfohlen wurden

1. Skrofulose

2. Chlorose

3. Rachitis

4. Tuberkulose

5. Asthma bronchiale

6. Dermatologische Erkrankungen

Kinderhospiz auf Norderney

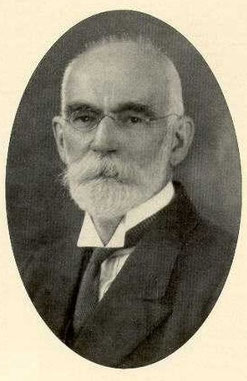

Die Leitenden Ärzte und Chefärzte des Seehospizes „Kaiserin Friedrich“

Tod von Friedrich Wilhelm Beneke

Beneke-Brunnen in Bad Nauheim

Beneke-Strassen in Deutschland

Kurzlebenslauf von Friedrich Wilhelm Beneke

Stammtafel der Familie Friedrich Wilhelm Beneke und einem Teil der Vor- und Nachfahren

Literaturverzeichnis

Werke und Publikationen über Friedrich Wilhelm Beneke

Gesamtverzeichnis der Werke und Publikationen von Friedrich Wilhelm Beneke

--------

Vorwort zur Biografie

Das interessante Leben von Friedrich (Conrad Ludewig Anton) Wilhelm Beneke (27. März 1824 Celle - 16. Dezember 1882 Marburg) wird in dieser Biografie beschrieben. Dabei wird besonders auf sein wissenschaftliches Werk eingegangen. Nach dem Studium der Medizin in Göttingen und Prag war er u. a. Arzt in Celle und am Deutschen Hospital in London, Leibarzt des Großherzogs Nikolaus Friedrich Peter II. von Oldenburg, Geheimer Medizinalrat, Badearzt in (Bad) Nauheim, Professor und Direktor des pathologisch-anatomischen Instituts der Universität Marburg, Mitbegründer der naturwissenschaftlichen Balneologie und der Seehospize an den Nordseeküsten.

Naturwissenschaftliche Forschung in der Medizin war zu dieser Zeit nicht üblich und wurde von Friedrich Wilhelm Beneke früh eingefordert. Dieses wiederum geht auf Arbeiten des Chemikers Justus von Liebig zurück mit dem Friedrich Wilhelm Beneke ab 1847 in einem unregelmäßigen wissenschaftlichen Briefwechsel stand.

Die mit 29 Jahren niedergeschriebene Autobiografie von Friedrich Wilhelm Beneke (1853 in Oldenburg) wird ebenfalls in diesem Buch gesondert mit Zitaten veröffentlicht und ist ein Zeitzeugnis. Hier beschrieb F. W. Beneke besonders gut seine Jugendzeit, das Studium der Medizin und die Hochschullehrer in Göttingen und Prag. Die Autobiografie wurde aber nicht für diese Biografie als Zitatenquelle benutzt.

Ich danke ganz besonders Frau Brigitte Faatz vom Stadtarchiv Bad Nauheim für Hinweise und Übersendung von Unterlagen, sowie erste Hinweise und Überlassung von 49 Seiten der Autobiographie von Friedrich Wilhelm Beneke.

Der Pflegedirektorin a. D. im Seehospiz „Kaiserin Friedrich“ auf Norderney, Schwester Lydia Latzke vom Diakonissen-Mutterhaus „Kinderheil“/Bad Harzburg bin ich ebenfalls sehr zu Dank verpflichtet für Material und viele Unterlagen über das Seehospiz „Kaiserin Friedrich“ auf Norderney und dem Diakonissen-Mutterhaus „Kinderheil“. Auch danke ich dem ehemaligen Chefarzt des Seehospiz auf Norderney Prof. Dr. Hermann Manzke für die anregenden Diskussionen.

Weiterhin danke ich Frau Ulfen vom Seehospiz Norderney gGmbH, Benekestraße 27 in D-26548 Norderney, für wertvolle Auskünfte.

Ein ganz besonderer Dank geht an Prof. Dr. Dr. h. c. Gerhard Lagaly,

Institut für Anorganische Chemie der Christian-Albrechts-Universität Kiel, für die kritische Durchsicht des Manuskripts.

Ich danke allen die mich bei dieser Arbeit unterstützt haben.

Klaus Beneke, Kiel und Preetz in Schleswig-Holstein am 1. Januar 2005

Vorfahren von Friedrich (Conrad Ludewig Anton) Wilhelm Beneke

Friedrich (Conrad Ludewig Anton) Wilhelm Benekes Großvater war Johann Conrad Beneke (02.05.1755 Hameln - 15.10.1808 Celle) Advokat und Protonotar beim Ober-Appelationsgericht in Celle. Er war der älteste Sohn des Uhrmachers, Senators, Forstinspektors und Diakonus in Hameln, Anton Ludewig Beneke (01.03.1731 Hameln 24.03.1806 Hameln), und Magareta Elisabeth Beneke, geb. Beneke (03.10.1731 Celle 09.12.1789 Hameln) und hatte neun Geschwister, von denen sechs schon in jüngeren Jahren fast durchweg an Schwindsucht starben.

Johann Conrad Beneke war viermal verheiratet. Seine ersten drei Frauen starben sehr früh. In erster Ehe (1779 in Kiel) war er mit Juliane Elisabeth Cramer, der Tochter von Johann Andreas Cramer (27.01.1723 Jöhstadt bei Annaberg im sächsischen Erzgebirge - 12.06.1788 Kiel), Prorektor und Professor für Theologie an der Universität Kiel, verheiratet. Johann Andreas Cramer war Herausgeber der Zeitschrift „Beyträge zur Beförderung theologischer und andrer wichtigen Kenntnisse von Kielischen und auswärtigen Gelehrten“ von 1. 1777 bis 4. 1783 (erschienen bei Bohn, Kiel, Hamburg).1

-------------

1 Johann Andreas Cramer wurde am 27. Januar 1723 in Jöhstadt bei Annaberg im Erzgebirge als Sohn eines Pfarrers geboren. Er besuchte die Fürstenschule in Grimma und studierte ab 1742 Theologie in Leipzig. Er neigte schon sehr früh zur Dichtung und schönen Literatur. Cramer wirkte ab 1748 als Pfarrer in Cröllwitz bei Merseburg, widmete sich kirchen- und dogmengeschichtlichen Arbeiten und wurde 1750 Oberhofprediger und Konsistorialrat in Quedlinburg. 1754 wurde Cramer von König Friedrich V. von Dänemark zum deutschen Hofprediger nach Kopenhagen berufen. Er erwarb sich bald den Ruhm eines Kanzelredners und erhielt 1765 zugleich die theologische Professur an der Universität und 1767 die theologische Doktorwürde. Nach dem Tode Friedrich V. 1766 und der Entlassung von Cramers Gönner Graf von Bernstorff (1770) wurde dieser 1771 vom Kabinettsminister Graf von Struvensee wegen seiner freimütigen Predigten gegen die sittliche Laxheit der vornehmen Gesellschaft seines Amtes entsetzt und des Landes verwiesen. Cramer nahm den Ruf als Superintendent in Lübeck an. Nach dem Sturz von Graf von Struensee (1772) und dessen Hirichtung wurde Cramer 1774 von Christian VII. als Prokanzler und 1. Professor der Theologie an die Universität Kiel berufen und 1784 zum Kanzler und Kurator der Universität ernannt. Cramer gründete 1781 das erste Kieler Lehrerseminar. Er war ein gelehrter Theologe und fruchtbarer Schriftsteller, ein gefeierter Redner und Dichter der Aufklärungszeit. Er dichte über 400 geistliche Lieder, teils in dem Hymnusstil Friedrich Gottlieb Klopstocks, teils lehrhaft in der Art seines Freundes Christian Fürchtegott Gellert. Waren die Lieder Cramers zahlreich in den Gesangsbüchern vertreten, findet man heute nur noch vereinzelte Strophen aus einem Abendmahlslied: „Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen: wir sind, die wir von einem Brote essen, aus einem Kelche trinken, alle Brüder und Jesu Glieder“. Teilweise ist auch noch das Tauflied „Ewig, ewig bin ich dein, teuer dir, mein Gott, erkaufet, bin auf dich, um dein zu sein, Vater, Sohn und Geist, getaufet“, von Cramer zu finden. Cramer hat auch den 104. Psalm bearbeitet: „Herr, dir ist niemand zu vergleichen, kein Lob kann deine Größ erreichen, kein noch so feuriger Verstand“ und hat vielealte Kirchenlieder umgedichtet. Johann Andreas Cramer starb am 12. Juni 1788 in Kiel (BAUTZ, 1990). Der ältesteste Sohn von Johann Andreas Cramer und Bruder von Juliane Elisabeth Cramer, verheiratete Beneke (gest. 08.07.1780), Carl Friedrich Cramer (1752-1807) war Hochschullehrer, Buchhändler, Verleger und Schriftsteller, und lebte ab 1794 als Anhänger der französischen Revolution im Pariser Exil. Er hinterließ ein ebenso vielseitiges wie vielgestaltiges Werk. Er übertrug die Schriften Rousseaus ins Deutsche, veröffentlichte eigene Reisetagebücher und gab ein modernes Musikmagazin heraus. Überregionale Anerkennung erlangte der Hochschulprofessor der griechischen und orientalischen Sprachen an der Universität Kiel als Editor und Biograph des Odendichters und Verfassers des "Messias" Friedrich Gottlieb Klopstock. Mit ihm verband ihn eine enge Freundschaft. Als glühender Anhänger der Französischen Revolution wurde Carl Friedrich Cramer 1794 seines Amtes als Professor der Kieler Universität enthoben und zum sofortigen Verlassen der Stadt aufgefordert. Der Staatsfeind siedelte nach Paris über und berichtete von dort über die Ereignisse in der französischen Metropole. Dort setzt seine subversive Arbeit mit Vergnügen fort, zumal er in der Lotterie (!) ein hübsches Haus an der Rue des Bons Enfants gewonnen hat. Dank diskreter Unterstützung durch den Hamburger Kaufmann Sieveking kann er dort einen Buchladen samt Druckerei aufbauen. Mit Besuchern und Revolutionstouristen wie Wilhelm von Humboldt erörterte er seine Idee einer europäischen Gesamtstaatkultur und erweist sich so als ein intellektueller Repräsentant eines modernen Europa (SCHÜTT, 2004).

Die Ehe von Johann Conrad Beneke und Juliane Elisabeth Beneke, geb. Cramer blieb kinderlos. Juliane starb nach kurzer Ehe am 8. Juli 1780 im 24. Lebensjahr wohl am Kindbettfieber.

Johann Conrad Beneke (1755 - 1808)

Johann Anreas Cramer (1723 - 1788)

In zweiter, dritter und vierter Ehe war Johann Conrad Beneke mit den Töchtern des „Hofsekretärs beim Hohen Tribunal“ in Celle (später wohl Hannover) Karl Burchard Brandes verheiratet, der eine töchterreiche Familie hatte; eine vierte und fünfte Tochter kommen auch als Paten in der Familie vor.

Carl Friedrich Cramer (1752 - 1808)

In zweiter Ehe (15.07.1781) war Johann Conrad Beneke mit Georgine Friderike Rebekka Brandes (gest. 28.10.1784; 25 Jahre alt) verheiratet. Aus dieser Ehe stammen drei Kinder: Charlotte Friderike Elisabeth Beneke (11.03.1782 29.03. 1783), ein Sohn, dessen Name nicht bekannt ist (geb. und gest. 08.04.1783) und Karl Ludwig Beneke (05.04.1784 - 09.10.1794) der zehnjährig verstarb.

Die dritte Ehe feierte Johann Conrad Beneke am 22.02.1786 mit Karoline Dorothea Brandes (gest. 28.10.1792; 29 Jahre alt). Aus dieser Ehe gingen vier Kinder hervor. Die Zwillinge Friderike Dorothee Elisabeth Beneke (11.10.1786 23.02.1789) und Heinrich Friedrich Wilhelm (gerufen Fritz) Beneke (11.10.1786, gest. in russischer Gefangenschaft 1813). Er und sein Bruder Georg Wilhelm Beneke (geb. 15.02.1790, gefallen in Rußland 1812), machten den Napoleonischen Feldzug nach Rußland mit. Zwischen beiden der 1788 geborene Georg August Beneke (08.05.1788 Celle - 15.07.1858 Celle), der Vater von Friedrich Wilhelm Beneke (1824 - 1882).

Die vierte Ehe von Johann Conrad Beneke wurde am 07.09.1793 mit Wilhelmine Henrietta Brandes (gest. 10.10.1824; etwa 59 Jahre alt) geschlossen. Aus dieser Linie stammt der Schreiber dieser Zeilen. Aus der vierten Ehe gingen sieben Kinder hervor, von denen vier nach kürzester Zeit starben: Johanna Dorothea Elisabeth Beneke (08.07.1794 Celle - 10.03.1795 Celle), Elisabeth Maria Luise Beneke (geb. und gest. 07.07.1795 Celle), Ernestine Dorothea Beneke (12.10.1797 Celle - 03.11.1800 Celle), Ernst Gottlob Beneke (26.06.1801 Celle - 13.04.1804 Celle). Übrig blieben nur Karl Ludwig Heinrich Beneke (31.07.1799 Celle - 22.07.1871 Bremen), Sophie Luise Beneke (14.07.1796 Celle - ? Kassel) und ihre Schwester Karoline Henriette Beneke (14.10.1805 Celle - 06.07.1867 Kassel, die beide mit Karl (Heinrich) Koppen (12.03.1800 Kassel - 22.02.1862 Kassel) vermählt waren.

Georg August Beneke (1788 - 1858)

und seine Frau Caroline Artemisa Beneke, geb. Hansing (1795-1875)

Als eigentliche Stammhalter der Beneke´schen Familie sind also nur übrig geblieben Georg August Beneke (aus der dritten Ehe) und sein Stiefbruder Karl Ludwig Heinrich (aus der vierten Ehe), mein Ururgroßvater (Klaus Beneke, geb. 1944).

Johann Conrad Beneke hatte eine gute und sichere Stellung, wurde aber durch den Tod dreier Frauen und den der vielen Kindern vom Schicksal arg gebeutelt. Er war längere Zeit krank und starb 54jährig, wohl an Schwindsucht, in Celle. Seine letzte Frau Wilhelmine Henrietta Beneke überlebte ihn um 16 Jahre.

Georg August Beneke (08.05.1788 Celle - 15.07.1858 Celle) arbeitete in Celle als angesehener Jurist, Protonotar und Justizkanzleisekretär. Er heiratete um Ostern 1816 Caroline Artemisia Hansing (07.01.1795 Harburg - 07.01.1875 Celle), die Tochter des Harburger Bürgermeisters Engelhard Hansing. Deren Großvater war ein französischer Emigrant, Pfarrer Gautier in Hamburg. Caroline Artemisia Beneke geb. Hansing war eine gottesfürchtige Frau mit praktischem Sinn. Auch soll sie eine Feindin der Verweichlichung in der Erziehung ihrer Kinder und aller Schwärmerei abhold gewesen sein. Aus der Ehe gingen neun Kinder hervor, von denen drei Söhne, Karl Ludwig Heinrich Beneke (05.07.1817 Celle - 11.09.1880 Philadelphia), Friedrich Georg August Beneke (25.11.1828 Celle - ? Chicago) und Carl Friedrich Heinrich (Henry) Beneke (17.12.1835 Celle - 17.12.1891 St. Louis) später in die USA auswanderten.

Die anderen Kinder waren Manon Beneke (14.07.1819 Celle - 12.07.1847 Celle), Johanne Auguste Sophie Beneke (28.12.1822 Celle - 29.09.1907 Bremen), Emma Louise Helene Beneke (05.02.1826 Celle - 28.02. 1827 Celle), Auguste Charlotte Heloise Beneke (18.07.1832 Celle - 24.02.1852), Caroline Charlotte Beneke (09.01.1834 Celle - 07.03.1900) sowie Friedrich Conrad Ludewig Anton Wilhelm Beneke (24.03.1824 Celle - 16.12.1882 Marburg) über den hier ausführlich berichtet werden soll.

Friedrich (Conrad Ludewig Anton) Wilhelm Beneke

Friedrich Wilhelm Beneke wurde am 27. März 1824 in Celle in der Zöllnerstraße 41 in der späteren Rottmann´schen Apotheke geboren und war neben den Schwestern der einzige Junge, der später in Deutschland blieb. Er wurde 1830 in die Elementarschule in Celle eingeschult, wechselte aber schon Ostern 1831 auf das Gymnasium in Celle und bestand im Herbst 1842 das Abitur (SCHMITTER, 1986). Von seinem Vater Georg August Beneke erbte Friedrich Wilhelm Beneke „eine hervorragende Begabung zur Musik“ wie sein Sohn Rudolf Beneke (22.05.1861 Marburg - 01.04.1945 Marburg) schrieb (BENEKE R, 1939).

Friedrich Wilhelm Beneke (1824 - 1882)

Die Zöllnerstraße in der Friedrich Wilhelm Beneke geboren wurde gehört zu den ältesten Straßen in Celle. Sie war eine für damalige Zeiten ungewöhnlich breite Straße und führte zum Celler Schloß. Sie entstand bereits zur Zeit der Stadtgründung 1292 durch den Neugründer der Stadt Celle Herzog Otto den Strengen. Die Stadt erstreckte sich zunächst nur auf den Bereich der heutigen Straßenzüge Kanzleistraße Schuhstraße im Norden und Stechbahn - Zöllnerstraße im Süden, die auf die Burg ausgerichtet waren, während der als Hauptverteiler dienende Straßenzug Poststraße Markt von Süden zum Allerübergang führte. Im Stadtzentrum, am Markt, lagen Rathaus und Kirche. Im Stadtzentrum, am Markt, lagen Rathaus und Kirche. Die Stadt war durch Gräben und Mauern geschützt. Unter Ernst dem Bekenner wurde sie um 1530 nach Süden bis zum heutigen Südwall erweitert. Drei Stadttore bildeten den Eingang zu ihr: das Westceller Tor im Westen, das Altenceller Tor im Osten und das Hehlentor im Norden. Sie wurden um 1790 abgebrochen.

Geburtshaus von Friedrich Wilhelm Beneke in der Zöllnerstraße 41 in Celle,

Heute Ratsapotheke (Foto November 2004)

Studium der Medizin in Göttingen

Mit 18 Jahren, begann Friedrich Wilhelm Beneke 1842 mit dem Studium der Medizin an der Universität Göttingen. Seine akademischen Lehrer waren:

Konrad Johann Martin Langenbeck (05.12.1776 Horneburg an der Lühe 24.01.1851 Göttingen). Langenbeck wirkte ab 1802 als Privatdozent und Wundarzt am akademischen Hospital unter der Leitung von Carl Gustav Himly (1772 - 1837). Er wurde 1804 zum außerordentlichen Professor (Extraordinariat) für Chirugie in Göttingen ernannt und gründete 1807 ein eigenes klinisches Institut für Chirugie und Augenheilkunde in Göttingen. Im Jahre 1814 wurde Langenbeck zum ordentlichen Professor der Anatomie und Chirurgie in Göttingen ernannt und General-Chirugus der Hannoverschen Armee. In letztere Eigenschaft leitete er 1815 die Versorgung der verwundeten Soldaten in den Lazaretten von Antwerpen und Brüssel. 1816 Ernennung zum Hofrat, 1840 zum Ober-Medizinalrat. 1829 erfolgte unter Langenbecks Leitung der Neubau eines anatomischen Instituts. Im Jahre 1849 wurde die Professur von Langenbeck auf Anatomie beschränkt, um eine eigene Professur für Chirurgie an der Universität Göttingen zu gründen. Neben seiner Tätigkeit als Anatom war Langenbeck, der als Sonderling galt, ein fanatischer Chirurg. Er erklärte kurz vor seinem Tod in der Klinik: „Die Menschen zerfallen in solche, die operieren, und solche, die operiert werden.“ Als die berühmten „Göttinger Sieben“, darunter die Gebrüder Grimm, ihres Amtes enthoben wurden, bemerkte Langenbeck in seiner Vorlesung: „Ob so ein paar alte Märchen hier in Göttingen sind oder nicht, darauf kommt es nicht an.“

Der Zoologe und Physiologe Rudolph Wagner (30.06.1805 Bayreuth - 13.05.1864 Göttingen) studierte von 1822 bis 1824 in Erlangen, von 1824 bis 1826 in Würzburg, wo er auch promovierte. Nach Studien in Paris (vergleichende Anatomie), Reisen in die Normandie und an das Mittelmeer (Forschung an niederen Tieren) und Cagliari (Geologie) erfolgte eine Anstellung als Prosektor in Erlangen, wo er sich 1829 habilitierte. Wagner wirkte ab 1833 als ordentlicher Professor der Zoologie an der Universität Erlangen und wechselte 1840 an die Universität Göttingen, wo er Ordinarius für Physiologie, vergleichende Anatomie und Zoologie wurde. Er entdeckte den Keimfleck in der Eizelle des Menschen und 1852 mit dem Anatomen und Physiologen Georg Meißner (1829 Hannover - 1905 Göttingen) die Tastkörperchen (Meißner-Körperchen) der Haut (FREUDIG, 1996 a). Mit Wagner hielt Friedrich Wilhelm Beneke von 1848 bis kurz vor dessen Tod brieflichen Kontakt.

Konrad Johann Martin Langenbeck

(1776 - 1851)

Rudolph Wagner

(1805 - 1864)

Der Mediziner Konrad Heinrich Fuchs (07.12.1803 Bamberg - 02.12.1855 Göttingen) habilitierte sich 1831, wurde 1833 Professor für Pathologie an der Universität Würzburg und wirkte ab 1838 als Leiter der Medizinischen Poliklinik an der Universität Göttingen. Ab 1853 übernahm Fuchs die Leitung der Medizinischen Klinik. Er gab eine systematische Beschreibung des Ergotismus heraus (Vergiftung durch „Mutterkorn“, Secale cornutum). Ferner befaßte er sich mit der Geschichte und Epidemiologie von Scharlach, Angina maligna und Krupp (FREUDIG, 1996 b).

Der Botaniker August Heinrich Rudolf Grisebach (17.04.1814 Hannover 09.05.1879 Göttingen) studierte Medizin und Naturwissenschaften von 1832 bis 1834 in Göttingen, danach in Berlin. Er promovierte 1836 mit einem Thema aus der Botanik und wurde 1841 Professor für allgemeine Naturgeschichte an der medizinischen Fakultät in Göttingen. Zwischen 1839 bis 1852 unternahm er Reisen in die Türkei, Norwegen, Pyrenäen und Siebenbürgen. Er gilt mit seinem zweibändigem Werk „Die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anordnung“ (1872), in dem Grisebach 24 Florengebiete beschrieb, neben dem Schweizer Botaniker Alphonse-Pyrame de Candolle (27.10.1806 Paris - 14.04.1893 Genf) als der Begründer der Pflanzengeographie (FREUDIG, 1996 c).

Der Pathologe und Internist Friedrich Theodor von Frerichs (24.03.1819 Aurich 14.03.1885 Berlin) wirkte ab 1848 als Professor in Göttingen, Kiel, Breslau und ab 1858 in Berlin. Er forschte über den Proteinstoffwechsel und entdeckte im Harn die Aminosäuren Leucin und Tyrosin. Weiterhin beschäftigte sich Frerichs mit den Stoffwechselstörungen der inneren Organe, insbesondere Niere, Leber und Bauchspeicheldrüse, zu denen er bedeutende Beiträge lieferte. Frerichs schrieb 1861 auch das erste moderne Lehrbuch der Hepatologie (Teilgebiet der inneren Medizin, das sich mit den Erkrankungen der Leber- und Gallenwege beschäftigt). Mit dem Mediziner Ernst Viktor von Leyden (20.04.1832 Danzig - 05.10.1910 Berlin) begründete Frerichs 1880 die „Zeitschrift für klinische Medizin“ (FREUDIG, 1996 d).

August Heinrich Rudolf Grisebach

(1814 - 1879)

Friedrich Theodor von Frerichs

(1819 - 1885)

Der Mediziner und Gynäkologe Eduard Kaspar Jakob von Siebold (1801 Würzburg - 1861 Göttingen) entstammte einer alten Würzburger Gelehrtenfamilie. Eduard von Siebolds Großvater, der Stammvater der Ärzte- und NaturforscherDynastie der „Würzburger Siebolds“, war Carl-Caspar von Siebold (1736 - 1807), Professor der Anatomie und Chirurgie, Oberwundarzt und Hebammenmeister in Würzburg. Seine vier Söhne wurden allesamt Mediziner, drei davon Professoren in Würzburg. Eduard Kaspar Jakob von Siebold studierte Medizin in Berlin wohin sein Vater Elias von Siebold 1816 einen Ruf an die Universität und als Leiter einer Klinik erhalten hatte. Im Jahre 1827 habilitierte er sich ebenfalls in Berlin und wurde. 1829 wurde Eduard Kaspar Jakob von Siebold nach Marburg berufen wo er als Professor der Geburtshilfe und Direktor der Entbindungsanstalt und als Hebammenlehrer wirkte. Bereits 1833 wurde er an die Universität Göttingen berufen, wo er die Leitung der Universitätsfrauenklinik bis zu seinem Tod übernahm. Während eines Aufenthaltes in Wien (1847) lernte er auch Ignaz Philipp Semmelweis (01.07.1818 Ofen, heute Teil von Budapest - 13.08.1865 Döbling, heute Wien) kennen, dessen Anschauung über Genese und Prophylaxe des Puerperalfiebers (Kindbettfieber) er sich jedoch nicht anschließen konnte. Das 1847 von James Young Simpson (07.06.1811 Bathgate bei Edinburgh - 06.05.1870 Edinburgh) eingeführte Chloroform zur Anästhesie führte von Siebold umgehend in die klinische Praxis ein. So wurde 1853 erstmals unter seiner Leitung ein Kaiserschnitt in Anästhesie durchgeführt. Unter seiner Leitung wurden schließlich auch die Frauenkrankheiten einbezogen, so daß die Geburtsklinik zur Frauenklinik avancierte. Aus den hier tätigen Geburtshelfern wurden Frauenärzte.

Der Mediziner (Karl) Julius Vogel (25.06.1814 Wunsiedel/Franken - 07.11.1880 Halle) war erst Kaufmann. Ab 1833 studierte er Medizin in München, wo er auch 1838 mit der Dissertation „Sputorum elementa chemica et microscopia“ promovierte. 1840 habilitierte, er sich in Göttingen und wurde 1842 Mitdirektor des physiologischen Instituts neben Rudolph Wagner. 1846 wurde Vogel Direktor der Medizinischen Klinik an der Universität Gießen, 1855 an der Universität Halle. Im Jahre 1861 erhielt er eine Professur der pathologischen Anatomie an der Universität Halle, wo er 1873 aus Gesundheitsgründen emeritiert wurde. Vogel war ab 1854 Mitredakteur der Schriften des „Archivs des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde“, dessen Redaktion Friedrich Wilhelm Beneke innehatte.

Eduard Kasper Jakob von Siebold

(1801 - 1861)

(Karl) Julius Vogel

(1814 - 1880)

Der Chemiker Friedrich Wöhler (31.07.1800 Eschersheim, heute Frankfurt a. M. 23.09.1882 Göttingen) studierte erst Medizin in Marburg und Heidelberg und promovierte 1823 zum Dr. med. Danach wandte er sich endgültig der Chemie zu und arbeitete 1823/24 bei Jöns Jacob Berzelius (20.08.1779 Väversunda Sörgard 07.08.1848 Stockholm) in Stockholm. Wöhler arbeitete ab 1825 an der Gewerbeschule in Berlin wo er 1828 Professor wurde und wirkte ab 1831 an der Gewerbeschule in Kassel. 1836 wurde Wöhler Professor der Chemie und Pharmazie an der Universität Göttingen. Er war gleichzeitig Direktor des chemischen Laboratoriums der Medizinischen Fakultät und Generalinspektor des Apothekenwesens im Königreich Hannover. Wöhler und Justus Freiherr von Liebig (12.05.1803 Darmstadt - 18.04.1873 München), mit dem er intensiv zusammenarbeitete, gelten als Begründer der modernen Chemie. Wöhler synthetisierte 1828 erstmals eine organische Substanz (Harnstoff) aus einer anorganischen (Ammoniumcyanat) und widerlegte damit das Konzept einer „Lebenskraft“. Wöhler arbeitete unter anderem über Benzoesäure, Amygdalin, Opiumalkaloide, Siliciumwasserstoffe und stellte erstmals eine große Anzahl organischer Verbindungen wie z. B. Iodcyan, Cyansäure (1830) und Hydrochinon (1843) dar; dabei entdeckte er auch die Isomerie von Cyan- und Knallsäure. Weiterhin konnte Wöhler metallisches Aluminium durch Reduktion mittels Kalium (1827) herstellen. 1828 stellte er Beryllium und Yttrium her, 1856 kristallines Silicium. Er klärte 1838 die Natur der Harnsäure und isolierte 1860 das Cocain. Wöhler entdeckte 1862 das Calciumcarbid und schuf damit die Grundlage für die Acetylenherstellung auf Kohlebasis. Außerdem verwendete er Metalloxide als Katalysatoren und untersuchte chemische Reaktionen bei Anwendung hoher Temperaturen und Drücke. Mit Liebig gab er ab 1838 die „Annalen für Chemie und Pharmacie“ heraus

(FREUDIG, 1996 e).

Der Mediziner, Anatom und Physiologe Ernst August Wilhelm Himly (14.12.1800 Braunschweig - 16.02.1881 Göttingen). Sein Vater war der Mediziner und Ophthamologe, der erst in

Braunschweig (1795), dann in Jena (1801) und ab 1803 in Göttingen wirkende Carl Gustav Himly (30.04.1772 Braunschweig - 22.03.1837 Göttingen). Letzterer starb unter mysteriösen

Umständen in der Leine. Ernst August Wilhelm Himly studierte Medizin in Göttingen war erst Professor der Augenheilkunde in Jena und ab 1832 in Göttingen.

Der Stiefbruder von Ernst August Wilhelm Himly war der Physiker und Chemiker August Friedrich Carl Himly (26.11.1811 Göttingen - 26.(27).01.1885 Döbling bei Wien, heute Wien XIX.

Bezirk) seit 1842 außerordentlicher Professor für Physik in Göttingen, ab 1846 Ordinarius der Chemie an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Er war der Schwager von Werner von Siemens

(23.12.1816 Lenthe bei Hannover - 06.12.1892 Charlottenburg). Bei diesem August Friedrich Carl Himly hörte Friedrich Wilhelm Beneke Vorlesungen der Physik in Göttingen.

Carl Himly und Werner von Siemens taten sich gemeinsam 1848 in der Festung Friedrichsort bei der Verteidigung von Kiel gegen dänische Kriegsschiffe im Ersten Schleswigschen Krieg (1848 - 1851)

hervor. Diese Festung war in dänischer Hand und wurde von der schleswig-holsteinischen Truppe erobert. Sie verlegten in der Förde Kabel (ähnlich wie Seekabel für Telegraphen), an dem Seemienen

befestigt waren, die von der Festung aus gezündet werden konnten. Es wurden auch Kontakte verlegt, um die Minen bei Berührung mit durchbrechenden Schiffen zu zünden. Durch Unachtsamkeit

explodierte eine dieser Minen an Land, was den Dänen nicht unbemerkt blieb. Diese im Volksmund „Himlybomben" und „Mine Himly“ genannten Seeminen erfüllten ihre abschreckende Wirkung; kein

dänisches Kriegsschiff versuchte, nach Kiel einzulaufen (Beneke K, 1997, Beneke K, 2005)

Der Mediziner, Pathologe und Historiker Karl Friedrich Heinrich Marx (10.03.1796 Karlsruhe - 02.10.1877 Göttingen) studierte ab 1813 in Heidelberg, später in Wien und promovierte

1820 in Jena. Danach begann er eine Tätigkeit an der Universitäts-Bibliothek in Göttingen und erhielt 1822 die Genehmigung, Vorlesungen zu halten. 1826 wurde Marx außerordentlicher, 1931

ordentlicher Professor an der Universität Göttingen mit den Lehrfächern Geschichte der Medizin, ferner allgemeine und spezielle Pathologie und später Arzneimittellehre. Marx wurde 1840 zum Hofrat

ernannt. Im wesentlichen veröffentlichte er auf dem Gebiete der Geschichte der Medizin.

Der Mediziner und Augenheilkundler Christian Georg Theodor Ruete (02.05.1810 Scharenbeck bei Bremen - 23.06.1867 Leipzig) studierte in Göttingen Medizin und promovierte dort 1833. Danach war er Assistent bei Carl Gustav Himly und wurde 1837 Privatdozent. 1841 wurde er außerordentlicher Professor, ab 1847 ordentlicher Professor für Augenheilkunde sowie für allgemeine Pathologie und Therapie und Arzneimittellehre an der Universität Göttingen. Ruete wechselte 1852 auf die Stelle eines Ordinarius für Augenheilkunde und wurde ab 1853 gleichzeitig Leiter der Medizinischen Poliklinik in Leipzig.

Der Philosoph Rudolph Hermann Lotze (21.05.1817 Bautzen - 01.07.1881 Berlin). Nach dem Studium in Leipzig lehrte Lotze dort von 1838 bis 1844 Medizin und Philosophie. Danach

wirkte er als Professor an der Universität Göttingen und kurz vor seinem Tod 1881 in Berlin. Lotze versuchte durch eine eigentümliche Verbindung von Kantianismus und Leibnitzscher Monadologie

eine Synthese von Naturwissenschaften und christlicher Religion zu erreichen. Die Wirklichkeit, Resultat der Wechselwirkung beseelter Monaden, konnte nach Lotze in immer neue, durch wechselnde

Gesetze getragene Zusätze eingehen, wobei die logischen Gesetze als ewig anzusehen waren, die in der Sphäre des Gütigen wurzeln. Lotze wandte sich gegen jede Art von Psychologismus in der Logik,

die für ihn, auch Themen aus der Methodologie und der Erkenntnistheorie umfaßt (Kreiser, 1990).

Diese akademischen Lehrer führten Friedrich Wilhelm Beneke in ihre jeweiligen Fachgebiete ein. Das Göttinger Studentenleben machte er ebenso mit wie das Erleben musikalischer Ereignisse. Als

Student hatte F. W. Beneke 1845 an der von der medizinischen Fakultät Göttingen ausgeschriebenen Preisaufgabe zur Untersuchungen über Mißbildungen teilgenommen. Zwei Freunde und Zimmernachbarn

Rudolf Karl Georg Friedrich Leuckart (07.10.1822 Helmstedt - 06.02.1898 Leipzig) und F. W. Beneke erhielten den Preis. Diese prämierte Arbeit konnte F. W. Beneke in erweiterter Fassung als

Dissertation einreichen.

Am 17. Januar promovierte Friedrich Wilhelm Beneke mit der Dissertation „De ortu et causa monstrorum disquisitio“ (Untersuchung über Entstehung und Ursachen von Mißbildungen) (Beneke, 1846) zum

„Dr. Medicinae, Chirurgiae et Artisque Obstetriciae“ (Doktor der Medizin, der Chirurgie und der Geburtshilfe (eigentlich: Artisque Obstetriciae - und der Hebammenkunst). Die Arbeit widmete F. W.

Beneke seinen beiden akademischen Lehrern, Conrad Heinrich Fuchs und Eduard Kasper Jakob von Siebold. In dieser Arbeit geht es um Vererbungslehre und im engeren Sinne um die Entstehung und

Ursachen von Mißbildungen, wie der Titel aussagte. F. W. Beneke stellte fest, daß Mißbildungen Folgeerscheinungen von Prozessen sind, die unter der Geburt und in der Embryonalzeit unter dem

Einfluß physiologischer und mechanischer Gesetze ablaufen. Dabei war er bestrebt, Denkanstöße zu geben zur Erkennung allgemein gültiger Gesetzmäßigkeiten, unter denen Mißbildungen auftreten

konnten.

Die Promotion weckte bei F. W. Beneke den Willen zur wissenschaftlichen Arbeit. Er ging für ein Semester an die Universität Prag, um seine Studien zu vertiefen, bevor er im November 1846 an der

Universität Göttingen sein medizinisches Staatsexamen ablegte. In Prag lehrten u. a. Johann Ritter von Oppolzer, Franz Freiherr von Pitha und Anton Jaksch, Ritter von Wartenhorst. Dort hatte sich

die genaue Beobachtung in der Medizin voll durchgesetzt, was F. W. Beneke als Fortschritt gegenüber der „naturhistorischen" Medizin in Göttingen empfand. Er erwarb sich außerdem durch

Privatstudien Kenntnisse der gesamten physiologischen Chemie.

Friedrich Wilhelm Benekes Lehrer in Prag waren:

Der Mediziner Johann Oppolzer, ab 1869 Ritter von Oppolzer (04.08.1808 Gratzen in Böhmen - 16. 04.1871 Wien) studierte in Prag Medizin, wo er 1835 promovierte. Zunächst war er

Assistent an der Medizinischen Klinik des Allgemeinen Krankenhauses in Prag; 1839 habilitierte er sich dort. Von 1839 bis 1840 war er als praktischer Arzt in Prag tätig und wurde 1840 bis 1848

Direktor und Ordinarius der Medizinischen Klinik in Prag. Von 1848 bis 1849 wirkte Oppolzer als Direktor und Ordinarius der Medizinischen Klinik in Leipzig. Ab 1859 bis zu seinem Tode im Jahre

1871 war er Direktor und Ordinarius der zweiten Medizinischen Klinik in Wien. Oppolzer erlangte große Bedeutung als Kliniker, indem er eine ganzheitliche Diagnose und Therapie in der alten Wiener

Schule begründete. Er vertrat die physiologische Heilkunde im Gegensatz zur symptomatischen Pathologie. Neben wissenschaftlicher Forschung, Diagnosestellung und Sektion betonte er die Bedeutung

des Heilens in der Medizin. Oppolzer war außerdem ein Förderer der Balneologie, Elektrotherapie, Wasserheilkunde und Diätetik.

Der Chirurg Franz Pitha, später Freiherr von Pitha (08.02.1810 Rakom in Böhmen - 29.12.1875 Wien) studierte ab 1830 Medizin in Prag und promovierte dort 1836 zum Dr. med. und 1837 zum Dr. Chir. Von 1836 bis 1837 war er Assistent an der Zweiten Chirurgischen Klinik und als Secundar-Chirurg im Prager Allgemeinen Krankenhaus tätig. Von 1838 bis 1841 war er Assistent an der Chirurgischen Klinik der Universität Prag, die unter der Leitung von Ignaz Franz Fritz (1778 - 1841) stand. Im Jahre 1843 wurde Pitha zum Leiter der Chirurgischen Klinik der Universität Prag als Nachfolger von I. F. Fritz ernannt. Diese Stelle hatte er bis 1857 inne. In dieser Zeit wirkte er zwischenzeitlich auch als Primär-Chirurg und Gerichts-Wundarzt des Strafhauses in Prag und unternahm eine längere wissenschaftliche Reise durch Europa.

Im Jahre 1857 wurde Pitha zum Professor der Chirugie und Leiter der Chirurgischen Klinik an der medizinisch-chirurgischen Josephs-Akademie in Wien ernannt. In den folgenden Jahren war er auch als

Feldarzt tätig, und übernahm ab 1866 die Leitung des Feldsanitätswesens und der Feldspitäler.

Anton Jaksch, Ritter von Wartenhorst (11.04.1810 Wartenberg in Böhmen - 02.09.1887 Prag) studierte Medizin in Prag und Wien und promovierte 1835. Von 1835 bis 1838 wirkte er als

Assistenzarzt an der Klinik der Wundärzte (ab 1854 Zweite Medizinische Klinik) in Prag. Von 1842 bis 1846 führte er den Vorsitz und war Dozent an der Brustkrankenabteilung in Prag. Jaksch

übernahm von 1846 bis 1849 die Leitung der Klinik der Wundärzte in Prag und wirkte ab 1849 als Leiter und Ordinarius der Ersten Medizinischen Klinik in Prag bis 1881.

(Die Erste Medizinische Klinik, deren Leitung Anton Jaksch von 1849 bis 1881 inne hatte, fiel 1882 an die Böhmische Fakultät, als diese von der Deutschen Fakultät getrennt wurde. Die Zweite

Medizinische Klinik, an der Anton Jaksch als Assistent und von 1846 bis 1849 als Leiter tätig war, ehemals Klinik der Wundärzte, wurde 1854 Zweite Medizinische Klinik, ab 1883 Erste Deutsche

Medizinische Klinik).

Friedrich Wilhelm Beneke mußte noch nicht, so wie es heute zum festen Bestandteil studentischer Tradition in Göttingen geworden ist, nach der Promotion die Bronzestatue der Gänseliesel küssen.

Der Gänseliesel-Brunnen, ein Jugendstilwerk von Paul Nisse, wurde erst 1901 vor dem alten Rathaus gebaut.

Das Gänseliesel ist das „meistgeküßte Mädchen der Welt". Jeder Doktorand, der sein Examen bestanden hat, muß ihm einen Kuß aufdrücken. Diese Freiheit erlaubten sich die Studenten, weil sie eine

erkleckliche Summe zur Anschaffung der Brunnenfigur beigesteuert hatten. Aber 1926 wurde dem Göttinger Rat der Wirbel zu bunt, und er erließ ein „Kußverbot“. Ein Student klagte dagegen beim

Berliner Kammergericht und verlor. Trotzdem wurde weiter geküßt, und inzwischen hat längst niemand mehr etwas dagegen. Beim Besteigen des Gänseliesels-Brunnens kommt es immer wieder mal vor, daß

Doktoranden, bevor sie ihr Ziel erreichen um die Gänseliesel zu küssen, in den Brunnen fallen.

Celle

Friedrich Wilhelm Beneke stellte im Dezember 1846 einen Antrag zur Ausübung als praktischer Arzt in seiner Vaterstadt Celle. In einem Schreiben (Schmitter, 1986) an den Magistrat zu Celle schrieb

die Königlich Hannoversche Landvogtei Lüneburg:

„No 16192 31. Dezember 1846

949

Auslage - 15 M 3 G

Der Dr. med Friedrich Wilhelm Beneke alldort hat in der sub´lege remish. angeschlossenen Eingabe de praes: 21. d. M., um Zulassung zur ärztlichen und wundärztlichen Praxis in der Stadt Celle nachgesucht. Es werden die eine Zulassung zur ärztlichen Praxis beschränkten Bestimmungen der Verordnung vom 18. Dezbr. 1818, namentlich auch so weit sie auf ein vorhandenes Bedürfniß sich beziehen, auf die dortige Stadt, da dieselbe zu den größeren im Sinne des P. 4. der Verordnung zu rechnen ist, zwar keine Anwendung finden.

Vor weiterer Verfügung wünschen Wir jedoch von dem löblichen Magistrate baldthunlichst noch zu vernehmen, ob etwa besondere Gründe eintreten, um den Dr. med. Beneke die

Erlaubniß zur ärztlichen Praxis in dortiger Stadt zu verweigern.

Lüneburg den 28. Dezbr. 1846

Königlich hannoversche Landvogtei

Jo-Dornegns“

Der Magistrat zu Celle antwortete der Königlich Hannoversche Landvogtei am 6. Januar 1847 in einem Schreiben (Schmitter, 1986):

„Ad. No 16192 de 1846

An K. h. Landesvogtei Lüneburg

Bericht

des Magistrats der Stadt Celle

vom 6.Januar 1847

die (...)

des Dr. med Beneke betreffend

Hat zur Anlage rückgehenden Gesuch mit Anlagen. Dem (...) vom 28./31. vorigen Monats zufolge berichten wir über das Gesuch des Dr. med. Beneke um (...) zur Ausübung der ärztlichen und

wundärztlichen Praxis in hiesiger Stadt gehorsamst, daß wir besondere Gründe, weshalb ihm die nachgesuchte Erlaubniß zu versagen, anzugeben nicht vermögen, wenn solche nicht aus

dem Umstand, daß es hier an Aerzten und zwar an ausgezeichneten, nicht fehlt, daher einem jungen in die Praxis erst eintretenden Manne, sehr schwer werden muß, in Thätigkeit zu kommen, zu

entnehmen sind, daß es ihm, davon abgesehen, seiner persönlichen Verhältniße wegen, er ist der Sohn des hiesigen Kanzlei ´Secretärs Beneke, wünschenswerth sein muß, hier seine practische Laufbahn

zu beginnen, noch Zeit und Gelegenheit ein angemeßeneres Feld der Thätigkeit von hier aus zu finden; daß uns (...) mitgetheilte Gesuch des Bittstellers senden wir mit den Anlagen hier neben

gehorsamst zurück.

M. D. St. Celle

L. T. Schl.

Dem Dr. med. Beneke allhier eröffnen wir, daß der von K. Landvogtei über dessen Gesuch, seine Niederlaßung hiesiger Stadt als practischer Arzt betreffend, unter dem 28/31 vor. Monats (...)

Bericht, vom heutigen Tage erstattet ist

Beschl. Celle den 6. Januar 1847

M. d. St. Celle

(...)

Auslage 15 (gm) 3 ch

Bericht 16 (gm)

Copie 4 (gm)

Bestallung 4 (gm)

(...) 15 (gm) 3 ch“

Die Königliche Hannoversche Landvogtei schrieb am 15. Januar 1847 in einem Schreiben (Schmitter, 1986) an den Magistrat zu Celle und Friedrich Wilhelm Beneke:

„Kgl. Hannov. Landvogtei -

(für Magistrat zu Celle)

Lüneburg, 15. Jan. 1847

An den

Herrn Dr. med. Friedr.

Wilhelm Beneke zu Celle

Abschrift

für den Magistrat Celle

No 544

Adacta

Januar 1847

Sch.

Auf das unterm 21. v. M. hier eingegangene Gesuch, dessen Anlagen hieneben zurückgehen, wollen Wir dem Herrn Doctor der Medizin die Erlaubniß zur Ausübung der Heilkunst mit Einschluß der

Geburtshülfe und der Chirugie unter Niederlassung zu Celle hiermit ertheilen.

Lüneburg den 15. Jan. 1847

Koenigliche Landvogtei“

Somit erteilte im Januar 1847 die Königliche Landvogtei Lüneburg sowie der Magistrat der Stadt Celle F. W. Beneke die Erlaubnis, sich in seiner Vaterstadt Celle als praktischer Arzt

niederzulassen. Dabei wurde aber daraufhingewiesen, daß es bereits gute Ärzte in Celle gab. Es wurden Bedenken geäußert, ob es dem jungen unerfahrenen Arzt gelingen würde „in Thätigkeit zu

kommen“. Der Magistrat zog zumindest in Erwägung, ob sich F. W. Beneke in der Stadt Celle eine dauerhafte Existenz, wohl besonders in finanzieller Hinsicht, gründen könne. Man ging aber davon

aus, daß es ihm als Sohn des Kanzlei-Sekretärs Georg August Beneke wünschenswert wäre, hier seine praktische Laufbahn als Arzt zu beginnen. F. W. Beneke arbeitete in seiner Vaterstadt Celle

schließlich als Armenarzt (Beneke R., 1929; Schmitter, 1986).

Es folgten die ersten Publikationen (Beneke, 1847 a, b): Außer mit seiner Praxis beschäftigte sich der junge Arzt F. W. Beneke auch mit anderen Problemen. Angeregt durch Justus von Liebigs

Agrikulturexperimente machte er sich Gedanken über die Ernährungsverbesserung durch phosphorsauren Kalk und Stoffwechselfragen. Durch Schaffung einer „rationell“ chemischen Therapie trat er mit

Liebig in schriftliche Verbindung (Beneke R., 1939; Schmitter, 1986).

Friedrich Wilhelm Beneke schrieb am 12. August 1847 einen ersten langen Brief an Justus von Liebig (Schmitter, 1986):

„Hochgeehrtester Herr Professor!

Wenn ich es unbekannter Weise wage, mich schriftlich an Sie zu wenden, so laßen Sie mich in dem großen Intereße, welches ich für unsere Wißenschaft hege, eine Entschuldigung finden, es ist

eben dieses Intereße, welches mir die Feder in die Hand giebt u[nd] um Sie um einen Rath, vielleicht auch um einen Beistand durch die That zu ersuchen.

Die großen Mängel unseres medicinischen Wißens, die ich, als ich noch mit der Theorie beschäftigt war, schon tief empfand, habe ich seit einem Jahre in der Praxis kennen zu lernen begonnen!

Ich war bemüht mir das zu eigen zu machen, was in der neuen Zeit für die praktische Medicin gewonnen wurde. Dennoch empfinde ich stets tiefe Leiden; Pathogenese [Entstehungsweise krankhafter

Prozesse], Therapie liefern mir tägliche Fragen, deren Beantwortung zur Zeit unmöglich ist. Die Aufkärung über diese erwarte ich zum größten Theil von der Chemie. Dieser Erwartung gemäß

beschäftige ich mich seit geraumer Zeit fast lediglich mit chemischen Studien und die höchst intereßanten, erregenden Aufschlüße, die ich schon früher aus Ihren Werken erlangte, verfolge ich mit

viel Eifer. Ich bin nun zu der Einsicht gelangt, daß wir die normalen physiologischen Proceße, geschweige denn die pathologischen nicht alsogleich durch Studien unseres Organismus selbst

begreifen lernen; ich habe einen anderen Weg eingeschlagen, und bei den Pflanzen und mit den Thieren begonnen, um von dem Einfachen zum Complicirten fortschreiten zu können. Ich habe mich so dann

zunächst zur Humoralpathologie [Krankheitskonzept, wonach Gesundheit und Krankheit Ausdruck einer regelrechten (Eukrasie) oder falschen (Dyskrasie) Mischung der Körpersäfte sind] diesem Postulate

des praktischen Vergleichs, wie Rokitansky [Karl Freiherr von Rokitansky, österreichischer Pathologe (1804 - 1878)] so richtig sagt, gewandt; jedoch so viel ich darüber studiert, die (Andral.

Gavarretische, Wundalito, Zimmernno) u. A. Arbeiten, sie sind zum Theil unbrauchbar, so viel sie auch bieten, sie sind dennoch zum Theil einseitig. Es ist in der That unbegreiflich, wie man sich

beim Studium pathologischer Proceße immer nur mit den organischen Stoffen beschäftigen und die unorganischen so gänzlich vernachläßigen konnte, die einzigen Angaben über dieselben von Berguerel

u[nd] Rodier scheinen mir ungenau und sind in der Theorie der selben auch fast ganz unberücksichtigt gelaßen. Je weiter ich kam, desto dringender wird mir das Bedürfnis nach meiner Einsicht in

die Verhältniße der unorganischen Stoffe unseres Organismus, und ich wage die Vermuthung auszusprechen, daß die qualitativen Abnormitäten der organischen Bestandtheile, auf die Roc (...) durch

seine nüchterne Beobachtung hingeführt wurde und den einen so wichtigen Theil der C[ellen]lehre bilden; zu größten Theil auf einen abnormen Verhältniß jener anorganischen Bestandtheile beruhen. -

Sie haben mit Gewißheit nachgewiesen, daß die Erzeugung organischer Stoffe im engsten (...) zur Gegenwart anorganischer Bestandtheile im Pflanzenreiche stehen, so wie daß die Erzeugung

stickstofffreier Stoffe, die [Gegenwart] der Alkalien, die Entstehung stickstoffhaltiger Stoffe das Vorhandensein alkalischer Erden, insonderheit des phosphorsauren Kalkes erfordern.

Ihr Schüler Dr. C. Schmidt, den ich mich freute in Göttingen kennen zu lernen, hat sodann mit fast unzweifelhafter Gewißheit in seinem kleinen Schriftchen „zur vergleichenden Physiologie der

(...)“ so wie in seinem Entwurf zur allgemeinen Untersuchung der (...) u[nd] Säfte des Organismus, ermittelt, daß der phosphorsaure Kalk in unmittelbarer Beziehung zum Zellenbildungsprozeße im

thierischen Organismus stehe. - Wißen wir nun daß Fibrin und Albumin (...) auch in unserem Organismus von phosphorsaurem Kalk begleitet sind, so scheint es mir, als ob wir auch hier in ihm einen

Vermittler des Zellenbildungsprozeßes sehen dürften und ich möchte dennoch im thierischen Haushalt den doppelten Endzweck die Theilnahme vom Zellenbildungsprozeß und von der Bildung der Knochen

zuschreiben, daß auch die Alkalien eine wichtige Rolle spielen, scheint mir eben so unzweifelhaft; und wie in den Pflanzen zur Entstehung der Pflanzenfasern, des Zuckers und Amylon u. s. w. so

möchten sie vielleicht im thierischen Organismus auf ähnliche Weise zur Heranbildung des Sauerstofffreien Fettes aus Zucker, Amylon u. s. w. dienen. Das Entweichen gewißer Aequivalente Waßer oder

deßen einzelner Elemente scheint mir, wie Lehmann in seiner physiolog[ischen] Chemie im Capitel im Pflanzenreich, es nachzuweisen sucht, wesentlich an die Gegenwart von Alkalien gebunden zu sein,

das Verhalten der s[o] g[enannten] Proteinverbindungen zu Alkalien ist außerdem bekannt, kurz, daß sie sehr wesentlich sind, bezweifle ich keinen Augenblick, wenn mir auch das Weiß und Warum?

Noch nicht ganz klar ist. Intereßant waren mir bei der Durcharbeitung dieser Gedanken die Untersuchungen von (...) wie 49st und 50st Ihrer Annalen, wünscht [empfand] ich [E]inige seiner Angaben

bei angestellten Versuchen nicht bestätigt fand und (...) seine Untersuchungen noch zu vereinzelt sind, als daß sie schon allgemeine Schlußfolgerungen gestatteten, zu[m] B. müßte die Entscheidung

der wichtigen Frage nach den quantitativen Verhältnißen des phosphorsauren Kalkes im Blute und Muskelfleisch noch dahingestellt bleiben! Eine Menge andrer Aufsätze, die ich in Ihrem Annalen fand,

haben mir höchst intereßante Anhaltspunkte verschafft und ob ich mich auch irre, oder nicht, ich weiß es nicht, ich kann mich der ausgesprochenen Ansicht nicht entsagen, daß wir in

humoralpatholpgischen Prozeße keine Einsicht bekommen, ohne genaue Kenntniß der anorganischen Bestandtheile des Blutes. Es stellen sich demnach für die praktische Medicin zwei Aufgaben, einmal

die Untersuchung, wie sich in normalen wie pathologischen Blute die anorganischen Bestandtheile neben den zum größten Theil bekannten organischen verhält, und zweitens insofern wie ein normales

Blut nur bei genauer Kenntniß der Nahrungsmittel heranbilden können, die Frage, wie qualitativ und quantitativ die Arthen unsrer verschiedenen Nahrungsmittel zusammengesetzt sind, Horoford´s und

Amler Untersuchungen haben uns über das Verhalten der organischen Stoffe schon genaue Kenntniß verschafft. –

Daß Sie, hochgeehrtester Herr Professor, solche Untersuchungen veranlaßen möchten, ist es, warum ich Sie ersuchen möchte, wenn anders natürlich sie Ihnen werthvoll scheinen. Ich habe leider

früher die Gelegenheit, von Fertigkeit in praktischen, chemischen Arbeiten zu erwerben, vorübergehen laßen, suche jedoch mit Beihilfe eines tüchtigen Chemikers, des Herrn Beg. Commissair

Rottmann, Apotheker seinselbst, das Versäumte nachzuholen, und werde mich mit jenen Arbeiten, so viel meine Zeit erlaubt, beschäftigen. Allein ich sehe im Voraus, wenn die Zeit ist nicht

ausreichend dazu, selten kann ich ein paar Stunden verhaltend bei einer Analyse beschäftigt sein; darf ich dazu die Hoffnung hegen, daß die Praxis, der ich mich für jetzt nun einmal gewidmet

habe, vergrößert, so wird mir vollends keine Zeit bleiben. Ich muß also, und so wird es allen praktischen Aerzten gehen, auf fremde Beihilfen rechnen!

Daß ich übrigens in der Praxis selbst schon bemüht bin, meine Ansichten zu prüfen, darf ich vielleicht noch mit wenigen Worten hinzufügen. - Wir haben hier, um nur eins zu erwähnen, viel mit

Scropheln zu kämpfen und der auf ihrer Basis erhebenden Tuberculose, meistens der Lunge, sehen wir viele Opfer fallen. Ich halte nun eben dafür, daß wir in den bei der Srcophulose und Tuberculose

abgelagerten, unorganischen Maaßen Stoffe sehen müßen, die sich qualitativ abnormen Bildungsmaterial entsprungen, lediglich deshalb abgelagert wurden, weil es an Stoffen Fehlte, die zur

Ueberführung des Materials zu organisirten Gewebe dringend erforderlich sind; ich rechne zu diesen Stoffen, wie ich eben aussprach den phosphorsauren Kalk [Skrofulose; historischer Begriff, der

mit der Disposition zur Tuberkulose in Zusammenhang gebracht wurde (exsudative Diathese). Heutige Existenzberechtigung als Krankheitsbegriff ist fraglich].

Ich habe ihn also gereicht und in der That , ich bin ein paar Mal durch die, ich will sagen scheinbare, Wirkung frappiert, ich fürchte mich jedoch noch vor dem (post hoc), ergo propter hier.

–

Ein Kind hatte ein scrophulöses Geschwür mitten auf dem Kopf, das durchaus nicht zum Verheilen zu bringen war; es war dasselbe schon länger von einem andern Arzte behandelt, ich selbst hatte

es im Winter die gewöhnlichen Antiscroph(...) gebrauchen laßen, doch Alles war vergeblich, seit ¼ Jahre hatte ich das Kind nicht wieder gesehen. Ich suchte das Kind jetzt wieder auf und fand das

Geschwür noch etwas vergrößert; ich reichte sofort Calcaria phosphorica (gr.-/gr.); vor all daß Täglich zweimal, Pulver und zwar stets unmittelbar nach dem Eßen, damit der Kalk durch das Alb

(...) u. s. w. möglichst gelöst werde. 3 Wochen wird das Kind jetzt auf diese Weise behandelt und ich bin erstaunt das Geschwür verheilen zu sehen. Ein andres scrophulöses Kind litt an einem sehr

ausgesprochenen Fa(vus), zwei großen Stellen, die sich immer wieder mit Knöten bedeckten, waren nicht zum Verheilen zu bringen, jetzt nach Anwendung des Kalkes ist die Heilung gelungen. Ein Knabe

litt an einer Gonarthrocarce; das Leiden schwindet mit erstaunlicher Schnelligkeit, die sehr angeschwollenen Knie verdünnen sich merklich u. s. w. nach Anwendung Kalks; doch ist diese Beobachtung

nicht rein, der der Kranke auch Ol jev Thett nimmt und ihm örtliche Fontanellen appliciert sind. Ueberhaupt gebe ich auf meine Beobachtungen noch gar nichts und bis auch mehrere Beobachtungen

belehren, will ich gerne glauben, daß ich mich täusche.- Sehr intereßant waren mir in Beziehung zum letzten Falle die Untersuchungen von Bibra´s in Ihren Annalen B[an]d 57.-

Ich mag Sie, hochgeehrtester Herr Professor, mit weiteren Beobachtungen u[nd] Auseinandersetzungen nicht beläßtigten, nur einen Punkt, der mich sehr intereßirte, möchte ich noch hinzufügen.

Aus einigen Ihrer und Bonosingaulter Angaben berechnete ich nämlich den Gehalt der Alkalien und alkalischer Werte von Roggenmehl, Weizenmehl und Kartoffeln. Ich fand, daß der Gehalt an

phosphorsaurem Kalk im Weizen positiv u[nd] relativ bei weitem größer ist, als im Roggen u[nd] Kartoffeln; dies aber sind zwei Stoffe, die die Empirie lange schon bei Scrophulosis verbietet. Die

mit Recht viel gerühmte Wirksamkeit des Leberthemas bei diesem Leiden die Prof. Knapp in Ihren Annalen B[an]d 58 nach meiner Meinung richtig würdigt, stelle ich durchaus nicht in Abrede; doch

scheint mir dieselbe sehr oft nicht nachhaltig zu sein. Es würde zu weit führen wollte ich mich hier weiter darüber auslaßen. - Ich führte in möglichster Kürze hier nur einen Kranheitsprozeß an,

um zu zeigen, wie u[nd] wo ich eine neue Ansicht gewonnen zu haben glaube. Das tiefere und gewiß unerläßliche Studium der anorganischen Bestandtheile im Blute, wird, so glaube ich gewiß, zu den

intereßantesten Aufschlüßen über mehrere noch pathologische Prozeße führen! – Hochgeehrtester Herr Professor! Ihre größte Nachsicht muß ich in Anspruch nehmen, wenn ich mir diese Zeilen erlaubte;

ich bewege mich ja noch auf ganz hypothetischem Gebiete und wende mich an Sie mit meinen Gedanken, da ich durch das Studium Ihrer Werke die erste Anregung erhielt.

Es ist mir ein zu peinigendes Geschäft am Krankenbette rein empirisch, ohne rationelle Basis, in den Tag hinein zu verordnen, als daß ich nicht mit allen Kräften dahin streben sollte, eine

Aufklärung zu verschaffen.

Leider fehlt es mir hier an hinreichendem Material zur Beobachtung. - Sehen Sie, hochgeehrtester Herr Professor meine Zeilen als ein Zeichen größter Verehrung an; verzeihen Sie dem Anfänger die Unbescheidenheit, zu dem ihm sein Eifer vielleicht verleitet. - Durch wenige Worte, in denen ich Ihre Meinung hören könnte, würde ich unendlich glücklich sein.

Mit größter Hochachtung

ganz ergebenst

Dr. med. Beneke

Celle, den 12.ten August 1847

(Königreich Hannover)“

Justus von Liebig (1803 - 1873)

Unter dem in diesem Brief erwähnten phosphorsauren Kalk (Calcaria phosphorica) versteht man heute Calciumhydrogenphosphat (CaHPO4 · 2 H2O). Hier stellt sich das Problem der Löslichkeit und der Resorption durch den Darm bei der oralen Verabreichung. Phosphat bildet mit Calcium aber auch das unlösliche Calciumsalz (Ca3(PO4)2), das die Calcium-Resorption im Gastrointestinaltrakt vermindert. Bei F. W. Beneke kamen folgende Substanzen zur Anwendung (Beneke, 1850 a, Schmitter, 1986):

„Ich ließ nun den phosphorsauren Kalk so rein, als möglich darstellen; anfangs geschah dies durch Digeriren des Cornus cervi [Auslaugen von Hirschhorn] ust. ppt. [Durch Verbrennung,

lat.: propter: ppt.; ustulo: ust.] mit Phosphorsäure und nachheriges Trocknen des Präparates; später wurde er aus phosphorsaurem Natron und Chlorcalcium dargestellt, und dies letztere

Präparat namentlich in Anwendung gebracht“.

Die Dosierung gab F. W. Beneke in Gran an (Gran: altes Apothekergewicht; 1 Gran entspricht etwa 0.06 Gramm). Für einen Patienten verordnete er täglich zweimal 3 bis 4 Gran Calcaria phosphorica

über mehrere Wochen. Andere Ärzte verordneten Calcium in Form von Decoctum cornu cervi compositum, dessen Zusammensetzung F. W. Beneke folgendermaßen beschrieb (Beneke, 1870 c):

„... besteht in einer Abkochung von geraspeltem Hirschhorn (oder calcinierten Hirschhorn) mit Weissbrodkrumen und Gummi aribicum, der später Zucker und Orangenblüthenwasser zugesetzt

wird“.

Ein anderes Kalkpräparat der Mediziner war „weissgebrannte, ausgelaugte und pulverisirte Knochenerde“. Bei der Gabe von kalkhaltigen Substanzen und der nachfolgenden Beobachtung der Besserung von

Kalkmangelzuständen des Organismus dürfte es sich um die Resorption von Calciumionen handeln, wobei das Calciumphosphat selbst nicht als das eigentliche Heilmittel anzusehen ist. Calcium- und

Phosphationen sind zur Kalzifikation des Knochens notwendig. Wie man heute weiß kommt es beim Mangel eines dieser Elemente zu Mineralisationsstörungen des Knochens (Osteomalazie). Calciumionen

wirken im Organismus außerdem antiphlogistisch, antiallergisch, gefäßabdichtend und sind an der Blutgerinnung beteiligt.

Bei der Rachitis (englische Krankheit) handelt es sich um eine Erkrankung des Knochensystems bei Säuglingen und Kleinkindern. Es erfolgt eine zu geringe Kalkeinlagerung in die Knochen, wobei es

zu einer abnormen Weichheit der Knochen und Auftreibungen der Knochen-Knorpel-Grenze kommt. Heute weiß man, daß es durch Vitamin D-Mangel zu einer mangelhaften Kalzifizierung des Knochens kommt.

In sonnenarmen Klima, wie z. B. in England, kam es durch den Mangel an Ultraviolettstrahlen zu einem Vitamin D-Mangel, wodurch eine verminderte Calciumresorption aus dem Gastrointestinaltrakt

erfolgt. Durch die entstehende Hypokalzämie kommt es zu einer ständigen Gegenregulation der Nebenschilddrüse, was zu einem sekundären Hyperparathyreoidismus führt. Dadurch erfolgt eine starke

Kalkmobilisation aus dem Knochen sowie eine erhöhte Calciumrückresorption und verminderte Phosphatresorption in den protimalen Tubuli der Nieren mit entsprechenden Elektrolytverschiebungen im

Blutplasma und im Harn. F. W. Beneke hatte schon erkannt, daß der Kalkmangel an sich nicht die Ursache der Rachitis ist. Die von ihm behandelten Kinder kamen aus ärmlichen Gegenden in London und

litten häufig infolge schlechter Ernährungsverhältnisse an einem exogenen Kalkmangel, den F. W. Beneke durch höher dosierte orale Kalkzufuhr ausglich. F. W. Beneke legte großen Wert auf die

Verbesserung der Ernährung. Auch im Zusammenhang mit Skrophulose, Tuberkulose und Kalkmangel betonte er die Bedeutung der Diätetik, aber auch die Bewegung der Kranken im Freien in der Seeluft

(Beneke, 1850 a, b; Schmitter, 1986).

Schon aus vorgenanntem Brief geht hervor, daß F. W. Beneke gerne mehr Zeit für die Wissenschaft gehabt hätte, um mehr Forschung neben der Praxis betreiben zu können. In vielen Briefen an andere

Fachgenossen findet man immer wieder Hinweise, daß er gerne die akademische Laufbahn an einer Universität eingeschlagen hätte, um - losgelöst von einer lediglich praktischen Tätigkeit als

Hausarzt - in der medizinischen Forschung Fuß zu fassen. Dem stand aber die Tatsache entgegen, daß dies für einen jungen unbekannten Mediziner eine ungewisse Existenz bedeuten würde zumal die

Hochzeit am 14. Mai 1852 bevorstand (Schmitter, 1986).

Das Jahr 1848 führte F. W. Beneke als Hannoverscher Militärarzt nach Schleswig-Holstein. In einem Brief an Rudolph Wagner vom 26. Dezember 1848 schrieb er von seinen Plänen in England arbeiten

wollen und bittet diesen um ein Zeugnis. Man liest (Schmitter, 1986):

„Celle, 26. Dez. 1848

Hochgeehrtester Herr Hofrath

Im Vertrauen auf Ihre mir so oft erwiesene Güte und Liebe, für die ich Ihnen, so lange ich lebe, verpflichtet sein werde, wage ich es, Sie mit einer Bitte zu belästigen, deren Größe auch

Ihrer Nachsicht im doppelten Maaße in Anspruch zu nehmen heißt.

Aus der Militär Carriere die in jetziger Zeit nur dazu dienen kann, alle wißenschaftlichen Fortschritte zu untergraben, zurückgekehrt, stehe ich im Begriff, mich um die vacante Hausarztstelle

im German Hospital in London zu bewerben. Nach allem was ich davon gehört und weiß, entspricht diese Stelle ganz und gar meinem jetzigen Wunsche, der eigenen Beobachtung, der praktischen weiteren

Ausbildung bietet sich dort die schönste Gelegenheit. Da ich um Ihren Einfluß in England kenne, ich außerdem aber auch Zeugniße über Charakter, wißenschaftliche Ausbildung und praktische

Kenntniße beibringen muß, so möchte ich mir die unbescheidene Bitte erlauben, daß Sie mir ein solches Zeugniß in so weit Sie es geben können, zustellen.

Wenn auch das Maaß meiner Unbescheidenheit nur noch gehäuft wird, so bringt mich der sehr kurze Meldungstermin noch zu der zweiten Bitte, mir das Zeugniß baldmöglichst zu übersenden; wenn und

ob Sie es für geeignet halten, daß ich dasselbe an das Comité der Anstalt übersende - der Meldetermin ist schon am 6. Jan[uar 1849] abgelaufen.

Mit der nochmaligen Bitte um Entschuldigung meines Anliegens empfehle ich mich mit größter Hochachtung

Ihr ganz ergebener Dr. Beneke“

Schon am 29. Dezember 1848 bedankte sich Friedrich Wilhelm Beneke bei Rudolph Wagner für dessen Antwort vom 27. Dezember 1848, in dem dieser ihm Vorschläge für Empfehlungsschreiben an

verschiedene Persönlichkeiten in England macht. In einem Brief vom 17. Januar 1849 schrieb F. W. Beneke Rudolph Wagner folgende Zeilen (Schmitter, 1986):

„Celle, 17. Jan. 1849

Hochgeehrtester Herr Hofrath!

Mit dem aller herzlichsten Danke für Ihre so freundliche Empfehlung beeile ich mich, Ihnen mitzuteilen, daß ich mit dem 11. d[iesen] M[onats] zum Hausarzt des German Hospital gewählt

bin.

Somit heute, als am Tag meiner Doktor-Promotion ist die officielle Anzeige, dann bei mir eingetroffen u[nd] nun will ich hoffen, daß ich mit Nutzen meinem künftigen Amte vorstehen

kann.

Stets wird ich eingedenk sein, wem ich das wenige, was ich leiste zu danken habe, die Anregung zur Liebe wißenschaftlichen Treibens habe ich aus Göttingen mitgenommen, Ihnen hochverehrtester

Herr Hofrath, schulde ich sehr viel.

In 14 Tagen - 3 Wochen werde ich schon nach London abreisen. Wie mir gesagt ist, kommt dort Alles auf Empfehlungen an und ist es nicht zu unbescheiden, darum zu bitten, so haben Sie

vielleicht die große Güte, mich diesem oder jenem Physiologen oder Aerzte bekannt zu machen.

Nochmals meinen herzlichsten Dank mit der Bitte auch meiner im Ausland nicht ganz zu vergeßen.

Mit der größten Hochachtung

Ihr ganz ergebenster stets dankbarer

Dr. Beneke

Ich bitte Sie freundlichst um einen Gruß an Leuckart“.

Rudolf Karl Georg Friedrich Leuckart

Studienkollege von F. W. Beneke in Göttingen

Deutsches Hospital in London

Im Januar 1849 ging Friedrich Wilhelm Beneke an das Deutsche Hospital in London, wo er die Stelle des Hausarztes übernahm. Er lernte das englische Medizinalwesen kennen und kam in Bekanntschaft

mit den führenden englischen Ärzten und Chemikern. Das Bemühen der englischen Ärzte um die statistische Erfassung von Krankheits- und Todesfällen weckte sein besonderes Interesse. Dazu mußten die

Mediziner eng untereinander zusammenarbeiteten. Es wurde ihm aber auch noch besser bewußt als in den vorangegangenen Jahren, daß die Behandlung von Krankheiten einer wissenschaftlichen

begründeten Basis entbehre.

Einen ersten Bericht über die Arbeit in England und über die schlechte medizinische Ausbildung der englischen Ärzte erfährt man aus einem im März 1849 geschriebenen Brief von Friedrich Wilhelm

Beneke an Rudolph Wagner im März 1849 (Schmitter, 1986):

„Dalston, London, 13. März 1849

Hochgeehrtester Herr Hofrath!

Zu meiner großen Freude u. mit herzlichem Danke empfing ich vorgestern Ihre freundlichen Zeilen vom 11. d[ieses] M[onats]. Ich bin gestern gleich auf dem Weg zu Todd gegangen, habe ihn aber

nicht getroffen, kann Ihnen demnach auch von ihm selbst nichts berichten. Sollten Sie jedoch bis zu dem Empfang dieser Zeilen noch nichts von der Ankunft Ihres Aufsatzes erfahren haben, so freut

es mich, Sie benachrichtigen zu können, daß derselbe bereits im 34ten Bande der Cyclopaedie gedruckt erschienen ist. Gewiß würde ich meinen Besuch bei Dr. Todd alsbald wiederholen, wenn nicht die

Entfernungen so enorm groß wären u. mir meine Beschäftigungen Zeit dazu gäben; ich muß sehen, wenn ich die letztere finde, glaube aber keinesfalls Sie bis dahin ohne Antwort lassen zu dürfen.

Wegen Extracopien muß ich mir Mühe geben, doch fürchte ich, daß es schon zu spät ist; der 34 B[an]d der Cyclopaedie erschien schon am 15. Februar.

Weite Wege u. Mangel an Zeit machen mir leider auch den Besuch der hiesigen großen Anstalten fast unmöglich und ich bedaure von Herzen die Bekanntschaft hervorragender Leute u. Gebiete der

Wißenschaft so wenig cultivieren zu können. Das ist´s was hier ein Jeder beklagt, das aus dem reichen Schatze der hiesigen Materialien man gern den möglichst größten Gewinn zöge; ich brauch Sie

gewiß nicht erst zu versichern, wie sehr mein Streben nach möglichster Ausbildung und Erreichung des Erreichbaren gerichtet sein wird.

Ich habe in dieser Klage einen Trost, und den giebt mir meine eigene Thätigkeit. Ich kann in Wahrheit, sagen, daß ich mich außerordentlich glücklich fühle, und bin für jetzt in jeder Hinsicht

befriedigt. Sie werden mir erlauben, hochgeehrtester Herr Hofrath, Ihnen einige kurze Notizen über unsere Anstalt geben zu dürfen. Das deutsche Hospital liegt nahe vor der Stadt, in einer sehr

freundlichen frischen freien Umgebung. Es enthält augenblicklich 40 Betten, eine Zahl die lange nicht ausreicht, um die große Menge der Hilfesuchenden zu befriedigen; täglich muß ich 2-3

Patienten zurückweisen, u. es besteht keinen Zweifel, daß sobald die Fonds wachsen - wozu alle Aussicht vorhanden ist - eine bedeutende Vergrößerung vorgenommen werden wird. Neben den täglichen

40 Inpatients, haben wir täglich 20-30 Outpatients zu befriedigen, und ich brauche wohl nicht zu bemerken, daß die Abfertigung von 60-70 Patienten täglich sobald sie nicht oberflächlich sein

soll, das Höchste ist, was man erreichen kann. Die Outpatients werden eben so, wie die Patienten der dortigen Polyklinik behandelt. Drei Ärzte, Dr. Savaine, Dr. Sutro u. Dr. Straube geben mir in

ärztlicher Hinsicht die (superintenden), da jedoch jeder von ihnen nur zweimal wöchentlich herauskommt, so bleibt der größte Theil der Behandlung in meinen Händen und ein ganz kollegialisches

Verhältniß macht mir die Stellung zu diesen, auch noch jüngeren Herrn, sehr angenehm. Die wißenschaftliche Leistung derselben ist nicht sehr bedeutend, doch haben sie mich ausdrücklich gebeten,

eben in dieser Hinsicht, das offenste Verhältniß gegen sie einzunehmen u. auf diese Weise lernen wir gegenseitig.

Meine Versuche mit der Calcaria phosphorica, welche Ihnen vielleicht bekannt sind, setze ich schon mit vielem Erfolge fort; es ist höchst intereßant, die frappante Einwirkung desselben bei

scrophulösen Geschwüren zu beobachten. Auf meinen Wunsch wird unser Instrumental-Apparat sogleich durch ein Microscop und einen chemischen Apparat vervollständigt werden; die Bereitwilligkeit des

Comité allen Wünschen in dieser Hinsicht zu entsprechen ist nicht genug anzuerkennen. Ein Microscop denke ich von Oberhausen kommen zulassen; es sind mir £ 8-10 dazu bewilligt. Wüßten Sie mir,

hochgeehrtester Herr Hofrath eines besseren Rath im Betreff desselben zu geben, so würden Sie mich sehr verpflichten! Vielleicht ist in Göttingen ein gutes Microscop für jenen Preis zu haben.

–

Sie sehen also zu thun, zu lernen giebt es genug; ich wünsche nichts mehr, als daß es mir gelingt auch etwas zu leisten. In Betreff unseres Institutes will ich noch bemerken, daß es außer 5

Krankensälen, 5 Zimmer für einzelne Kranke, eine Apotheke, ein Consulting-Room für die Outpatients, 2 große Küchen, Badezimmer, Sanitäts- u. Commi(lten)zimmer, ein Zimmer für die Aerzte,

Wohnzimmer für die Matron u. Nurses und endlich meine beiden, sehr freundlich eingerichteten Zimmer enthält.-

Die Pflege der Kranken liegt liegt bei 4 Nurses und der beaufsichtigenden Matron, 5 Frauenzimmern welche dem Institut zu Nonnenwerth entnommen sind, die Matron hat die Geschäfte einer Hausfrau, und der Hausarzt hat für die Ordnung des ganzen Hauses mit seinem Personal zu sorgen.-

Reinlichkeit und Ordnung sind überall zu finden; die Pflege der Kranken ist unter jenen Händen sehr gut, kurz die Anstalt läßt in ihrer Einrichtung nichts zu wünschen übrig.-

Eins hat mich bis jetzt in London am meisten frappiert und das ist leider der traurige Zustand der hiesigen Medicin. Einige wenige ausgezeichnete und allgemein bekannte Männer abgerechnet,

sieht man sehr wenig von Bedeutung; und selbst etwas Bedeutendes kann versanden, ohne daß es zur Anerkennung kommt. - Die ganze Praxis ist hier in den Händen der general practitions, deren es

30.000 in England giebt. Diese Leute entbehren jedes wißenschaftlichen Fundaments und dennoch nehmen sie hier überall die Stellen der Hausärzte ein, da sie billiger sind u. zugleich Medizin

verabreichen. Ich sprach gestern mit einen solchen practitions und er erzählte mir, daß er jährlich circa 1300 £ verdiene, eine Aussage die durch seine brillanten Equipagen und seine ganze

Excistenz als mehr bewiesen wird. Die eigentlichen physicians und surgeons leben fast nur von Consiliar-Praxis. Vielen geht es leider sehr traurig, wohnend im Brodie, Key, Keate etc. täglich 30 -

40 £ einzunehmen haben. Was nun aber, und das ist die Hauptsache, bei diesen Zuständen in wißenschaftlicher Hinsicht geleistet wird, ist ihnen a priori anzusehen. Es ist traurig, daß in einem

Lande wie England, solcher Pfuscherei nicht von Grund auf Einhalt geschieht; es ist bejammernswerth, zu sehen, was diese practitioners oft mit den Patienten treiben, diese practitioners, welche

nicht im Stande sind eine Diagnose zu stellen und nichts kennen, als Rhabarb und blue pillo! -

Der Staat aber selbst trägt die Schuld. Während auf die Erziehung tüchtiger Juristen die größte Sorgfalt und Mühe verwandt wird, kümmert man sich um die Mediciner nicht; der klinische

Unterricht ist so oberflächlich, wie er nur sein kann; man kümmert sich wenig um Krankheitsprozeß, Diagnose und Therapie, und es ist erschrecklich zu sehen, wie die armen Patienten oft mit

Quecksilber vollgestopft werden. Man findet hier leider nur wenig Spuren deutscher Solidarität, deutschen Ernstes und deutscher Liebe für die Kunst. Der Quack hat in England immer noch die

Oberhand. - Gebe Gott: daß auch hier einmal ein neues Licht angezündet wird, viele Stimmen dafür werden schon laut und lauter! -

Herr Hofrath Wöhler hat mich um Blasensteine gebeten. Ich habe mich danach umgesehen, höre aber, daß man für solche aus Cystin hier immense Forderungen macht. Professor Hoffmann sagte mir, er

habe vergeblich 3 - 5 £ St[erling] für einen geboten. Unter diesen Umständen kann ich leider den Wünschen nicht entsprechen, wenn nicht H[er]r Hofrath Wöhler mir besondere Instuctionen ertheilt.

Vielleicht darf ich Sie bitten lieber Herr Hofrath, Ihrem Herrn Collegen dies mitzutheilen.

Die Intrigen gegen Dr. Freund, früherer Arzt am deutschen Hospital, von denen Herr Hofrath Faeto mir schrieb, returiren sich darauf, daß er sich durch Anmaßungen, Streitsucht, und schließlich

durch Schimpfworte gegen die Comités gab. Deshalb habe ich auch Böcker´s Arbeiten aufgenommen, und was man immer gegen dieselben sagen mag - und sie verrathen oft, daß der Autor kein tüchtig

physiologisch durchgebildeter Mann ist - sie haben dennoch Resultate ergeben, von denen sich eins nach dem anderen bestätigt; so die Coffeinwirkung, die Waßerwirkung, die Alkoholwirkung.

-

Sind wir erst etwas weiter, hat sich das Vertrauen hergestellt, so werden wir all diese Spezialia festlegen und aus der Zusammenstellung der Resultate vieler einzelnen Arbeiten unser

Reservoir ziehen ... Dann endlich kommt es darauf an, alle diese thatsächlichen Materialien zu verarbeiten, und ich bin überzeugt, daß sich der Arzt, so ausgerüstet, ganz anders am Krankenbette

fühlen wird, als jetzt, wo man oft ein Erröthen nicht unterdrücken kann ... Ich unterschätze sicher nicht dasjenige, was man „praktischen Takt“ nennt; meine sehr reiche praktische Thätigkeit in

England hat mich erkennen laßen, was ein einziger Blick auf den Kranken oft sagt, aber mit aller Erfahrung, obiter gesammelt, bin ich nicht befriedigt; ich sehne mich nach der Klarheit der ihn

die Stellung verdorben hat und genöthigt wurde zurückzutreten. Die Folge seines Benehmens ist leider ein Fallisment, die Oeffentlichkeit richtet hier Alles. -

Ihnen hochgeehrtester Herr Hofrath, danke ich einen großen Theil meines jetz(t)igen Glückes. Ich kann Ihnen gewiß diesen Dank nicht besser beweisen, als dadurch, daß ich den Grund, den Sie

mich gelegt haben, fort und fort auszubilden strebe; ewig dankbar und eingedenk Ihrer Güte wird dieses Streben mich hier leiten.

Mit größter Liebe und Hochachtung und mit der Bitte um freundliche Grüße an Ihren Herrn Collegen

Ihr ergebenster

Dr. Beneke

German Hospital, Dalston London d. 13.ten März 1849“

F. W. Beneke lernte in England neue urologische Methoden von Chemikern kennen, vertiefte seine englischen Sprachkenntnisse, was ihn in die Lage versetzte, Arbeiten englischer Ärzte zu lesen und

englische Publikationen zu verfassen (Beneke 1849, 1851a, b). Es entstanden erste Veröffentlichungen zu physiologischen und therapeutischen Fragen. Den Schwerpunkt bildeten Untersuchungen und

Arbeiten über phosphorsauren und oxalsauren Kalk, ein Thema, mit dem er sich immer wieder beschäftigte und durch die Untersuchungen von Justus von Liebig angeregt worden war.

Die ersten Beobachtungen skrophulöser Kranker in der Küstenstadt Margate bildeten den Ausgangspunkt für zahlreiche Untersuchungen, die F. W. Beneke später als Balneologe durchführte (Beneke, 1850

a, b). In einem programmatischen Buch „Unsere Aufgaben“ faßte F. W. Beneke alle Methoden und Desiderate klinischer Forschung zusammen in der organisatorisch neue Pläne, insbesondere der

Einführung einer für ganz Deutschland umfassenden Morbilitäts- und Mortalitätsstatistik, auf Grundlage des englischen Vorbildes einer öffentlichen Gesundheitspflege niedergelegt waren (Beneke,

1852 a). Benekes Ziel war es in Deutschland die Gründung eines „Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde“, unter der Mitarbeit aller Ärzte,

anzustreben. Im Herbst 1851 gab F. W. Beneke die Stellung in London auf, um sich als Privatdozent in Göttingen niederzulassen. Doch die Habilitation in Göttingen zerschlug sich, und er ging nach

Hannover (Martin, 1927, Beneke R, 1939; Schmitter, 1986).

In den (18)40er Jahren lebten in England über 30 000 Deutsche, die die größte Gruppe der Einwanderer ausmachte. Viele von ihnen lebten und arbeiteten unter ärmlichen Verhältnissen an der East End von London. Die Armut und dazu noch die Sprachenbarriere ließen ihnen kaum eine Chance eine angemessene medizinische Versorgung zu erhalten. Der preußische Gelehrte, Staatsmann und Gesandte in London (1841 bis 1854) Christian Karl Josias Freiherr von Bunsen (25.08.1791 Korbach (Waldeck) - 28.11.1860 Bonn) schlug vor ein Hospital für „arme deutsche Kranke“ in London einzurichten. Er ermunterte reiche Menschen in Deutschland und England Geld zu spenden, dazu konnte er noch die Königshäuser in beiden Ländern gewinnen, so daß schließlich das Hospital gebaut werden konnte. Das German Hospital in London eröffnete erstmals am 15. Oktober 1845 mit zwölf Betten und wurde zu einem Sprungbett für deutsche Mediziner und Schwestern das Ausland kennen zu lernen. Aber es wurden dort auch Engländerinnen zu Schwestern ausgebildet. So war Florence Nightingale (12.05.1820 Florenz - 13.08.1910 London) auch mehrere Monate am German Hospital um sich als Krankenschwester ausbilden zu lassen. Sie arbeitete 1854 als Krankenschwester mit weiteren 38 Schwesten in einem Lazarett auf der Krim als Briten, Franzosen und Türken den Russen den Krieg erklärt hatten. Jedoch wurden sie dort von den Ärzten weder beachtet noch gemocht. Dies änderte sich erst im Verlaufe der Kämpfe und Florence Nightingale ging in die Geschichte als die „Lady mit dem Licht“ ein. Um 1860 führte Florence Nightingale in England die „Nightingale Training School for nurses at St Thomas' Hospital“ ein.

Das German Hospital erhielt 1864 neue Gebäude und Räume, die nach dem damals höchstem Standard der Krankenhauswesens eingerichtet wurden. Sie bewährten sich bestens bei den Epidemien, in den 18(60)er und 18(70)er Jahren, die London heimsuchten.

German Hospital in den 19(40)er Jahren

Das deutsche Königshaus hatte größtes Interesse am German Hospital und suchte und fand immer wieder Spender für diese Einrichtung. Während des Ersten Weltkrieges kam es zu antideutschen

Kampagnen in England was zu einer Verminderung der deutschen Personals am German Hospital führte. Zwischen den beiden Weltkriegen normalisierte sich die Lage. Es kam zu weiteren Verbesserungen

der Gebäude und 1936 wurde ein neuer großer Flügel des German Hospitals eröffnet. Im Mai 1940, während des Zweiten Weltkriegs, wurde die Direktion des German Hospitals auf der Isle of Man

interniert. Es wurden englische Direktoren, Ärzte und Schwestern am German Hospital eingestellt, das nur noch seinen Namen behielt.

Im Jahre 1974 wurde das German Hospital Teil des City and Hackney Health District und wurde als Klinik für psychisch Kranke weitergeführt. Das German Hospital wurde 1987 endgültig geschlossen, als die Klinik in das neue Homerton Hospital verlegt wurde.

Hannover

Im Herbst 1851 kehrte F. W. Beneke schließlich nach Hannover zurück, wo er sich als praktischer Arzt niederließ. In den Sommermonaten 1852 und 1853 nahm er gleichzeitig die Stellung des Regierungs-Badearztes in Bad Rehburg ein, einem im 18. und 19. Jahrhundert bedeutenden Kurort. Der Kurort Bad Rehburg am Osthang der Rehburger Berge entstand nach der Einfassung der Mineralquelle 1690. Wirtschaftsgrundlage war der Kurbetrieb, 1821 zählte der Ort 188 Einwohner. Als Staatsbad für den Bereich Hannover fanden sich hier zu Erholungsmaßnahmen Adel und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ein. Der Staatsbadbetrieb Bad Rehburg endete im Jahre 1950. Für diesen Badebetrieb schrieb F. W. Beneke zwei Schriften, eine über Molkenkuren und eine über Kräuterkuren (Beneke,

1853 a, b)

Heute gehört Bad Rehburg zu der Stadt Rehburg-Loccum die im März 1974 aus den ehemals selbständigen Gemeinden Bad Rehburg, Loccum, Münchehagen, Rehburg und Winziar auf Grund des Neugliederungsgesetzes im Land Niedersachsen gebildet wurde.

Hannover (Markt um 1900)

Verein zur Förderung für gemeinschaftliche Arbeiten

zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde.

Im Herbst 1852 nahm F. W. Beneke an der 29. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Wiesbaden teil. Dort traf er auch seinen ehemaligen Studienkollegen aus Göttingen Carl (Friedrich)